文字

背景

行間

本校(生徒・先生)の日々の様子

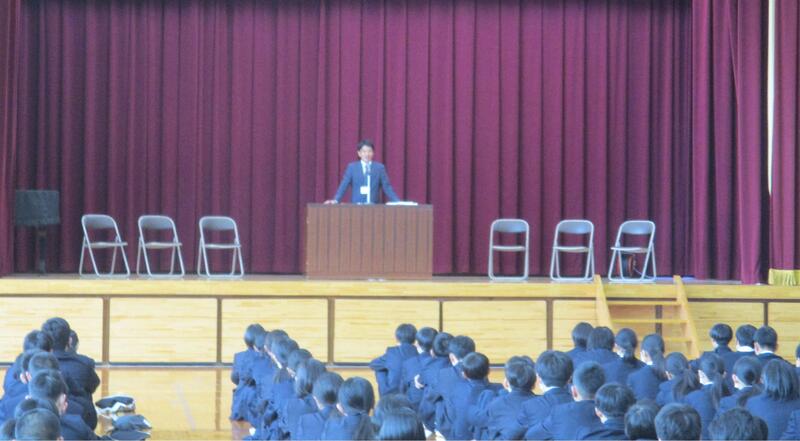

令和7年度入学式

令和7年4月9日(水)に令和7年度の入学式が行われました。今年度は147名の新入生を迎え、盛大かつ厳粛な雰囲気の中で行われました。新しい中学校のブレザー制服を身にまとい、緊張した面持ちではありますが、希望にみちた瞳でしっかりと前を向いて話を聞いていました。式後の学活では、中学校で使う教科書を受け取り、担任の先生から、様々な説明を受けていました。

入学式当日の様子です ↓

今年度も、多くの地区から入学してきてくれました。だからこそ、多くの人と関り、多くの友達を作ることもできます。さらにその友達同士で、お互いに支え合い、高め合いながら、「生涯の友」と呼べる友達を作っていってほしいと願っています。

令和7年がスタートしました!

4月7日(月曜日)、11名の新しい先生をお迎えし、令和7年度の始業式が行われました。

式に臨む生徒たちの表情や態度から、また新たに「がんばるぞ」という前向きな気持ちが感じられました。

始業式で話した内容を載せています。

一期一会の会3月

地域の方やPTAの方々から、花の生け方を教えていただき、自分たちで工夫しながら花瓶にいけていました。その後で校内に自分たちで飾っていました。

クリーン作戦R7.3

ボランティアで校内の清掃を行いました。やらされるのではなく、自分たちの意志で参加し、校内をきれいにしてくれました。

【3年生】公立高校特別入試の事前指導の様子

3年生の公立高校特別入試を受ける生徒を対象とした事前指導を行いました。いつも通り、そして、緊張をするのは当たり前なので緊張しつつも過緊張にならないようになど、3年団からしっかりと励まし、送り出しました。

【2年生】高校の先生による高校説明会を行いました

玉野高校、玉野商工高校、岡山芳泉高校など、2日間にわたりそれぞれの高校の先生に来ていただき、それぞれの学校の特徴を各クラス15分程度ずつ話をしていただきました。

みんな真剣に高校の先生方の話に真剣に耳を傾けていました。

【1年生】3回の調理実習を行いました

1年生では調理実習を3回行いました。

1回目はにんじんの和え物、2回目は、ハンバーグとマッシュポテト、3回目は鱈のかばやきと大根のかつお和えと味噌汁を作りました。

どの回でも、レシピを確認しながら、包丁で切るのがなれていない生徒は恐る恐る材料を切るなど、班で協力しながら、おいしく作ることができました。

2月5日(水)参観日に「和菓子」「風景が」などの作品を展示します

【2年生】面接練習を実施しました

2年生は、1年後の高校入試を見据えて「面接練習を行いました。面接官として、学年団の教員だけでなく、校長先生・教頭先生も加わり行いました。

いくつかの質問に対する用意した回答を覚えようとするなど、緊張感をもって取り組んでいる多く生徒が多くいました。

この面接練習で、1年後に向けて、日々どのように学校生活を送ったら、何が答えられるようになるのか、そのイメージをもって学校生活を送ってもらえたら嬉しいと思います。

保健委員会主催、有志によるクリーン作戦を行いました

保健委員会が主催したクリーン作戦を実施しました。寒い中でしたが、保健委員で考えた割り当ての場所を有志で参加した生徒が掃除を行いました。

【保護者】さわやかサークルでの様々な活動の報告

保美者の懇親を図る目的で実施する「さわやかサークル」の様子をお伝えいたします。

下の写真は、ジビエ料理、アロマスプレー作り、防災教室、チョークアートの様子です。参加の皆さんは、楽しそうにいろんな取組を行っていただきました。

【ジビエ料理】

【アロマスプレー作り】

【防災教室】

【チョークアート】

人権学習としての「全校体育」を行いました

本校では、12月2日(月)から12月6日(金)までを人権週間とし、今年度の本校のテーマは「多様性」です。

その取組の一つとして、キンボールやポッチャなどの様々なニュースポーツ(子供から高齢者までを対象に「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽に自由に楽しめる」スポーツ)を行いました。実施は、その週の昼休みは希望者、12月5日(木)の6時間目は全校体育として行いました。

基本的人権の中で「一番大事な権利」は、個人の尊重と幸福追求権が規定されている日本国憲法第13条だと考えられています。そのために大切なことの一つとして、互いの立場や状況などを認め「共生社会」の実現を目指すことがあります。このことを、この取組を通じて、体験的に理解が進むことを期待したいと思います。

【三年生】進路説明会を行いました

3年生の生徒・保護者を対象に、高校入試の手続きを中心として、中学校卒業後の進路の決定に向けた説明を行いました。

希望する進路によっての手続きの手順と期日の違いや、県立高校入試だけでなく私立高校の入試も「オンライン出願」になるなどの変更点などの説明を行いました。

進路説明会は、毎年、保護者と生徒が横並びになるように座ってもらっています。今後の進路決定も保護者と生徒がでしっかりと話をしてもらいたいと思います。

【二年生】中学生と社会人・学生とで語り合い、生き方を考える「あすなろの会」を実施しました

本校では「地域とともにある学校」を目指して、地域の方々のお力添えをいただきながら特色ある学校づくりを進めていく学校運営協議会の取組の一環として、「明日は○○になろう!」の思いを込めて「あすなろの会」と命名し、中学生が様々な職業の社会人や学生と進路選択の方法や働くことの意義などについて話し合う機会を設けることにより、自分の将来の生き方を考える活動を行っています。

この会では、中学生、大人、学生を合わせて8人程度のグループをつくり、司会から提示する様々なトークテーマに対して、決められた時間内で話をします。生徒たちは普段は多く話すことのない職種の大人や学生と「働く意義」などについて語り合いました。生徒からは「普段聞けない意見が聞けた」「いろんな考えがあっていいんだ」など、多くのよい感想をたくさん聞くことができました。

実施にあたり、学校から、この会を運営する2年生の生徒会三役と学級委員に対して「この会はみなさんですべてを決めてもらっていいです。運営の全てを任せます」と伝えました。このことを受けて、2年生の生徒会三役と学級委員は、ランチミーティングを数回行い、挨拶、スケジュール、トークテーマなど、準備から当日の運営まで生徒のみで見事に自走してくれたこと、素晴らしいと思いますし大変嬉しく思います。

最後になりましたが、この会の開催にあたり、学校運営協議会並びにPTA本部役員の皆様、当日、ご多忙の中お集まりいただいた、社会人約40名、玉野総合医療専門学校の学生約40名の皆様、その他関係各位に、この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。

校内研究を実施しました

本校の校内研究では、授業と家庭学習とがつながる質の互い学習と、授業での協働的な学習の充実について研究をしています。今回は、2年生の通常学級3クラスで、国語、数学、技術で公開授業を実施し、研究協議をしました。

研究協議では、生徒一人一人が、自ら学びに目的意識を持ち、自律的に学習を進められるために教師としてすべきことは何かを真剣に議論しました。今後も「学び続ける教師」として教師の取組と生徒の学びが「相似形」となるようにしていきたいと思います。

一期一会(茶華道体験)

地域学校協働活動推進員の津國さん・南濱さんが中心となって企画運営し、地域の方にボランティアで指南役としてご参加いただき、参加希望者を募って、定例の「一期一会(茶華道体験)」を実施しました。

最初の生け花体験は、小さな缶に自分の気に入った花を思いどおりにいけ、自分なりの作品を作り上げました。この会への参加回数が多い生徒は、以前参加したときより見栄えのする作品を作れていたように思います。その後の茶道体験は、自分で抹茶を点てて、ボランティアの方が用意してくださった手作りのお菓子とともにいただきました。

地域の方と触れあう、文化的な体験をする、などを目的として、地域学校協働本部事業の取組として行いました。生徒・先生・地域のボランティアと生徒が交流して笑顔になる時間を過ごすことができました。

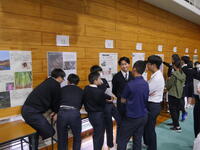

たまの未来プロジェクトの全校発表会を行いました

本校の総合的な学習の時間では「たまの未来プロジェクト」と称して、玉野市を学びのフィールドとし、生徒が自ら課題を見いだし、その解決のための具体的な取組を提言するなど、中学校三年間を通じた「地域学」に取り組んでおります。キャリア学習として位置づけ、1年生は「玉野を知る」、2年生は「働くことを玉野を通じて考える」、3年生は「玉野市の未来に向けた提言をする」ことを目的に、探求的な学習を通じて問題解決能力非認知能力などを育成すること目的としており、岡山県が推奨する「夢育」につながる取組です。

全校が一堂に会し、外部評価者として、玉野市副市長、玉野市教育委員会教育長、玉野市商工観光課長、地域コーディネーターをお招きして行いました。各学年の代表チームが、スライドや動画などを用いてプレゼンテーションを行い、その発表を基に質疑応答をしたり、外部評価者からコメントをいただいたりして、学びを深めていきました。

また、発表の途中には、3年生のすべての班が1・2年生とのパネルディスカッションを行いました。

生徒が自ら課題を見いだし、その問題解決のために、学校での学びとともに現実社会で本物と出会うためのフィールドワークを重ねながら、生き方や協力の仕方など、多くのことを学び、それぞれ自分の夢を育てるための機会となりました。

【プレゼンテーション・質疑応答の様子】

【パネルディスカッションの様子】

【三年生】赤ちゃん登校日を行いました

宇野中学校区の愛育委員の皆様と玉野市こどもみらい課にご協力いただき、今年度も「赤ちゃん登校日」を行いました。当日は、たくさんの親子に参加いただき、本当に感謝しています。

生徒たちは、お母さんに「子どもを初めて抱いたときの気持ち」や「子育てでの喜びと苦労」などの質疑・応答を通じて、自分も親から大切にされていることや発達段階による違いなど、多くのことを学べる体験活動となりました。

会の進行のサポートは愛育委員の皆様にしていただき、「地域と共にある学校」として取り組めたことにも感謝しております。

たまの未来プロジェクト 学級・学年発表の様子

本校の総合的な学習の時間では「たまの未来プロジェクト」と称して、玉野市を学びのフィールドとし、生徒が自ら課題を見いだし、その解決のための具体的な取組を提言するなど、中学校三年間を通じた「地域学」に取り組んでいます。

全学年、課題別のグループとなり、それぞれが設定した課題を協働的に解決する学習を重ね、その結果をスライドや動画などにまとめ、プレゼンテーションを行いました。

プレゼンする側のときも聞く側のときも、みんな楽しそうにそれぞれの学びを共有していました。

学ぶって楽しい、探求って面白い、そう感じられた機会だったと思います。

【二年生】職場訪問インタビュー(たまの未来プロジェクト)

10月はじめに、たまの未来プロジェクト(総合的な学習の時間)の探求学習の一環として「職場訪問インタビュー」を行いました。

この取組は、写真の通り、地域の様々な職場を訪問し、それぞれのお仕事のやりがいや苦労などを伺いながら、生徒たちは自分の将来について考えることを目的としたフィールドワーク(校外学習)です。訪問先の皆様には、生徒に対して多くの学びの機会を提供していただき感謝しています。

その後はこの学びを整理して、学年発表・全体発表に向けての準備につなげていきました。